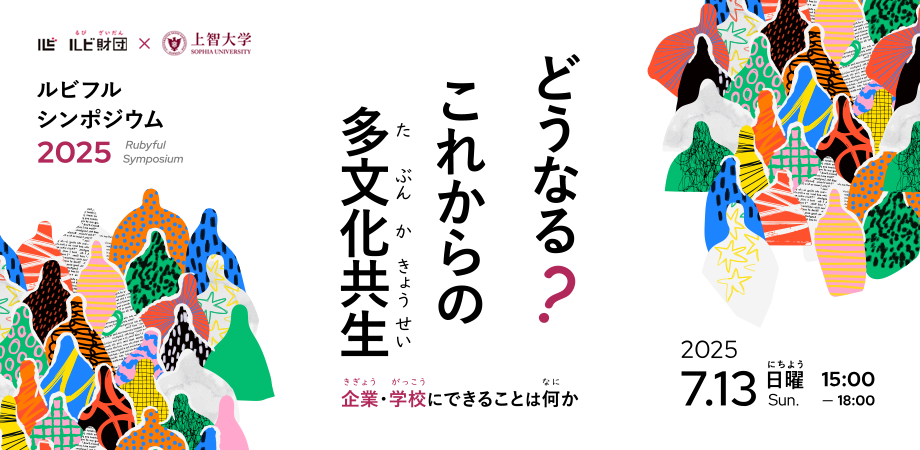

【7/13開催】これからの多文化共生について考える「ルビフルシンポジウム2025」

2025年7月13日に、これからの多文化共生について考える「ルビフルシンポジウム2025」を開催します。

2024年には外国人労働者が230万人を超え、過去最多を記録しており、人口減少による国内の人手不足を背景に、外国からの就業者は増える一方です。そんな中、多文化共生の取り組みも日本企業・学校において徐々に進展してきました。

一方で、直近の米国のトランプ政権の方針転換によって、DEI(多様性、公正性、包括性)の旗を降ろす米国企業も増えています。今後、日本社会において企業・学校はどう考えて行動していくべきか、は今考えたい重要なテーマです。

今回のシンポジウムでは、

- これからの多文化共生はどうあるべきか

- 外国ルーツの子どもたちの教育や留学生の就業にまつわる課題をどうするか

についてディスカッションし、これからの多文化共生について企業・学校関係者の皆さんと考えていきます。

◆開催概要

- 日時:2025年7月13日(日)15:00-17:00(開場14:30)

- 場所:上智大学四谷キャンパス(6号館205教室)東京都千代田区紀尾井町7-1

- 参加費:無料

- 詳細・お申込:https://rubizaidan.jp/event/symposium2025/

◆コンテンツ概要

- 基調トークセッション:多様性方針の見直しに動くトランプ政権と米国社会。日本の社会・企業の多文化共生はどうなるか?

- 第一部トークセッション:外国ルーツの子どもたちの教育における課題と解決策

- 第二部トークセッション:留学生など外国からの就業者を取り巻く課題と解決策

登壇者などの詳細は、ルビフルシンポジウム2025特設ページをご覧ください。

ルビフルシンポジウム2025に参加させていただきありがとうございました。所用で途中退席し、失礼しました。外国ルーツの子どもたちの教育における課題と解決策のセッションまで、拝聴いたしました。次はうかがっていてひらめいた「解決策」の案です。説明が上手でなくてすみません。

上智大学言語教育研究センターの英語・日本語・外国語科目の中で、バイリンガリズムをシラバスに組み込むことを提案します。たとえば、英語の授業のリーディング素材に、藤田先生のご専門の「バイリンガルの言語習得」「学習言語」「言語習得期の母語の重要性」など、きょう話してくださったことを記した読み物を用意することを提案します。大学生の必修科目の中に、これらを含め、学生さんに学んでいただくことで、日本社会にバイリンガリズムの知識が広まります。

その結果、学校で教える先生方が外国にルーツを持つ子どもが自分の教室に入ってきたとき、「流暢に話すからと言って学習についてこられるとは限らない」ことをするようになり、1つの問題がいつか解決できます。

なぜ、教員養成課程のシラバスに組み込むのではなく、言語教育センターの科目の中に組み込むのかというと、外国語を学ぶ学生の何割かは、国際結婚をしたり、海外に移住したり駐在したりして、多言語の環境で子育てをする可能性があります。そのときに、家族、親子が親の母語を通して絆を保つことの重要性を知っていることは、大切なことだからです。その知識のあることで、親子の問題を解決できます。

さらに、全学生の必修科目に組み込むことで、バイリンガリズムの重要な知識を、社会の常識にすることができます。現在、多言語環境の子どもの子育てにおいて、母語がいかに重要であるかを知る人はあまりいません。学齢期になって日本語が不自由であることで、学業に支障をきたすのではないかという、誤った恐れから、母語ではなく、現地語の日本語を推奨してしまうことがよくあります。その誤りを正すことができ、外国にルーツのある子どもの教育を保障しやすくなります。